জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার এর উপন্যাস ‘হাজি বাবা’ (১৮২৪) ও তৎকালীন পারস্য

১৮০৮ সালে ২৮ বছর বয়সে জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার প্রথমবারের মত কূটনীতিবিদ হারফোর্ড জোন্সের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে পারস্যে যান।

১৮০৮ সালে ২৮ বছর বয়সে জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার প্রথমবারের মত কূটনীতিবিদ হারফোর্ড জোন্সের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে পারস্যে যান।

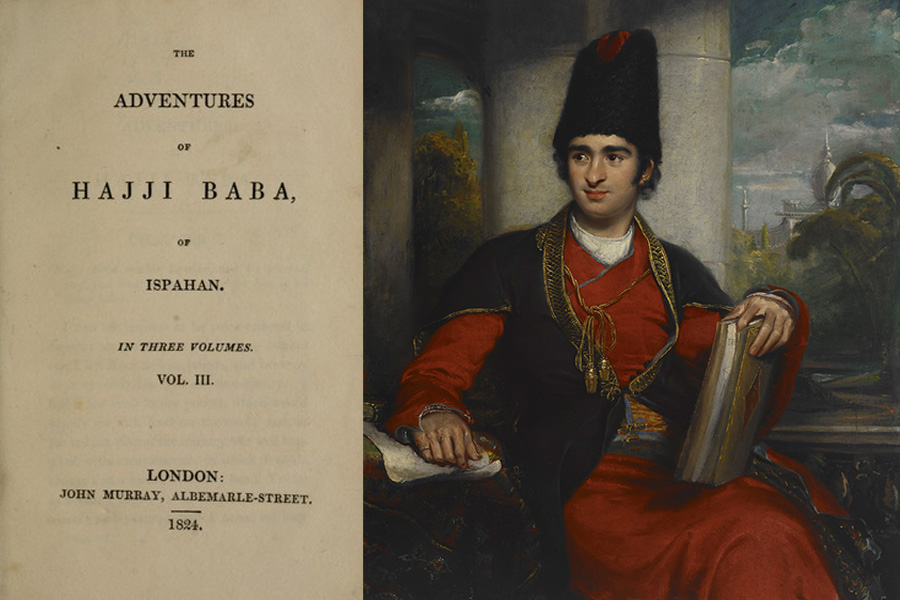

ব্রিটিশ লেখক জেমস জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার এর জনপ্রিয়তম উপন্যাস ‘দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান’ (The adventures of Hajji Baba of Ispahan)। বলা যায়, এই উপন্যাসের কারণেই কিছু মানুষ এখনও তার নাম মনে রেখেছে। হাজি বাবা নামের চরিত্রের জীবনকাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস। কাহিনী জুড়ে উত্তম পুরুষে মূল চরিত্র হাজি বাবা তার নিজের জীবনের ঘটনা বর্ণনা করে যায়।

১৯ শতকে প্রকাশিত উপন্যাসটি সে সময়ের ব্রিটিশ পাঠকদের কাছে দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে পারস্য সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণা এই উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

উপন্যাসের বেশির ভাগ অংশই স্যাটায়ার আর রম্য গদ্যে লেখা। অন্যদিকে শুধু পারস্যই না, ১৯ শতকে ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষের এশিয়া সম্পর্কে ধারণা ছিল না। অর্থাৎ হাজি বাবা নামের একটা চরিত্রের কয়েকটা জীবনকাহিনী পড়েই পারস্য সম্পর্কে তাদের ধারণা যে ততটা বাস্তবভিত্তিক হবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

ফারহান মাসউদ

কোনো দেশ সম্পর্কে জানার জন্যে উপন্যাসের ওপরে ভরসা করা উচিৎ না। তার ওপর উপন্যাসের পরিস্থিতি আর বাস্তব যে এক নয়, সে ব্যাপারে মোরিয়ার নিজেও তার পাঠকদের সতর্ক করেন নাই।

কর্মজীবনে দীর্ঘ সময় ধরে লেখক পারস্যে ছিলেন। হাজি বাবা উপন্যাস লেখার আগেও তিনি পারস্যে কাটানো নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ভ্রমণকাহিনী লিখে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাজারে গল্প-উপন্যাস ঘরানার বইই বেশি চলে।

অনেকের অভিযোগ, এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা পারস্য সম্পর্কে ইংরেজদের মনে বিকৃত ধারণা তৈরি করেছিল। তবে অন্যদিকে বলা যায়, তৎকালীন পারস্য বা বর্তমান ইরান এই উপন্যাসের কাছে কিছুটা ঋণী হয়ে আছে। এর কারণ হল, ১৯০৫ সালে এই বই ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সে অনুবাদ থেকেই আধুনিক ফার্সি সাহিত্যে সোশ্যাল ক্রিটিসিজম বিকশিত হতে শুরু করে।

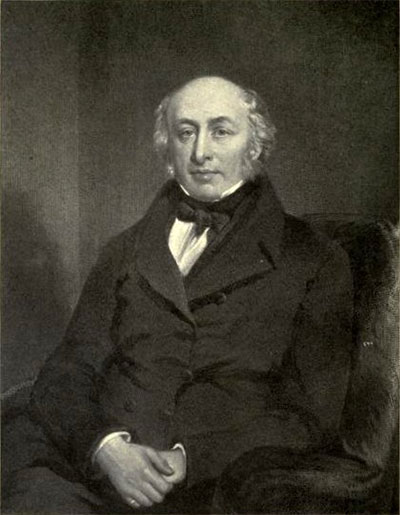

১৭৮২ সালের ১৫ আগস্ট এজিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন গ্রিক শহর স্মার্নায় জেমস জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার-এর জন্ম। বর্তমান তুরস্কের ইজমির প্রদেশে অবস্থিত স্মার্না তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

মোরিয়ারের বাবা আইজ্যাক ছিলেন সুইস বংশোদ্ভূত বণিক এবং ব্রিটিশ নাগরিক। বাবা আইজ্যাক এবং মা এলিজাবেথের ঘরে জন্ম নেওয়া চার ভাইয়ের মধ্যে মোরিয়ার ছিলেন দ্বিতীয়। বাকি ভাইদের মধ্যে দুজন কূটনৈতিক এবং একজন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ছিলেন।

ব্রিটেনের অভিজাতদের স্কুল হ্যারোতে পড়াশোনা শেষ করে মূলত সরকারী কাজেই বিভিন্ন সময়ে এশিয়ার নানান প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন মোরিয়ার।

কনস্টান্টিনোপল ছাড়াও কর্মজীবনে তিনি পারস্যের ইস্পাহান, তেহরান, ভারতের বোম্বে, বর্তমান তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া আর মেক্সিকোতে গিয়েছেন। তবে পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই তাকে জনপ্রিয় করেছে। ‘অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান’ ছাড়াও তিনি দুইটা ভ্রমণকাহিনী এবং বেশ কয়েকটা উপন্যাস লিখেছেন। চাকরি সূত্রে তিনি মোট দুইবার ইরান বা তৎকালীন পারস্যে যান। যার শুরুটা হয় পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে কূটনীতিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্যে ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা হিসেবে।

নেপোলিয়ন যখন মিশরে অভিযান চালান, তখন ব্রিটিশরা বেশকিছু আশঙ্কার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ভারতে তখন ব্রিটিশদের রাজত্বের ভিত্তি দিন দিন শক্ত হচ্ছে। ততদিনে ভারতে নেপোলিয়নের মিত্র মহীশূরের টিপু সুলতানকে পরাজিত করে ব্রিটিশরা নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে। তবে তাদের ভয় ছিল, আফগানরা এই সুযোগে ভারতে হামলা চালাতে পারে। অথবা রাশিয়ার জারের সৈন্যদের সাথে মিলে ফরাসিরাও হঠাৎ ভারতে আক্রমণ করতে পারে।

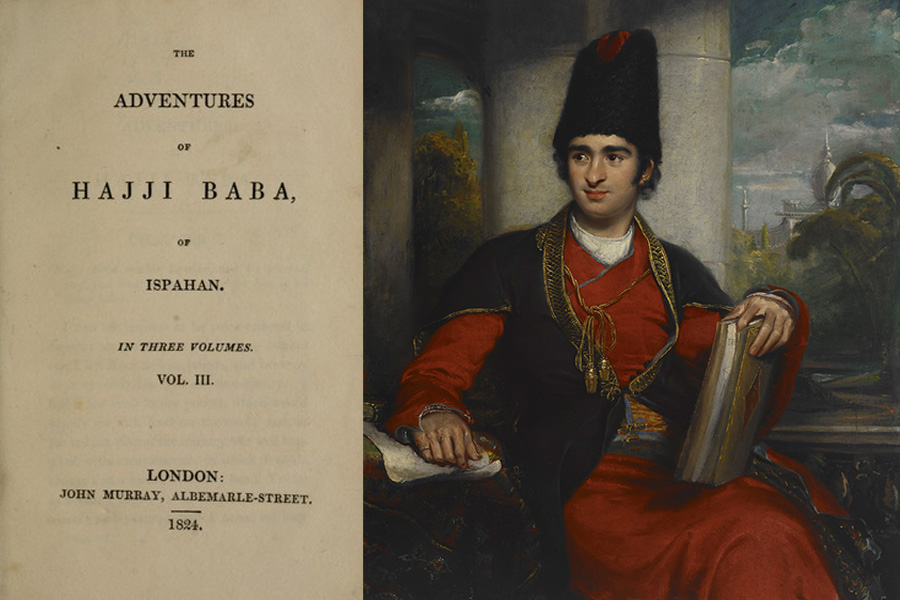

যদিও বাস্তবে এমন কিছুই হয় নাই, তবে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে সেই সময়ে পারস্যের সাথে মিত্রতা তৈরির জন্যে বেশকিছু চেষ্টা চালানো হয়। শুধু ব্রিটিশরাই না, এই সময়টাতে ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ানরাও পারস্যের ক্ষমতাসীন কাজার রাজবংশের সম্রাট ফাতহ আলী শাহের (১৭৬৯-১৮৩৪) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ফাতহ আলী শাহের চাচা আগা মুহাম্মদ খান (১৭৪২-১৭৯৭) কাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বশেষ পারস্যের রাজধানী পরিবর্তন করে তেহরানে নিয়ে আসেন, যা আজ পর্যন্ত ইরানের রাজধানী।

আগা মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন ফাতহ আলী শাহ, যার আমলেই মোরিয়ার পারস্যে ভ্রমণ করেছিলেন।

১৮০৮ সালে ২৮ বছর বয়সে জাস্টিনিয়ান মোরিয়ার প্রথমবারের মত কূটনীতিবিদ হারফোর্ড জোন্সের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে পারস্যে যান। সেইবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পরে তিনি পারস্য নিয়ে তার লেখা দুইটা ভ্রমণকাহিনীর প্রথমটা প্রকাশ করেন। পারস্য থেকে মির্জা ফিরুজ নামের একজন দূত তার সাথে ইংল্যান্ডে আসেন।

১৮১১ সালে আরেক কূটনীতিবিদ গোর উজলির সাথে দ্বিতীয়বারের মত পারস্যে যান মোরিয়ার। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে চুক্তি নিয়ে সমঝোতায় আসতে দেরি হওয়ায় সেইবার তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে পারস্যে থাকার সুযোগ পান। তবে শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই। এ অবস্থায় ১৮১৫ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

তিনি যাদের সাথে পারস্যে গিয়েছিলেন, তারা নাইটহুড খেতাব পেলেও তিনি নিজের নামের আগে ‘স্যার’ উপাধি যোগ করতে পারেননি। তবে পরবর্তীতে তার ভাগ্নে রবার্ট মোরিয়ার নাইট হয়েছিলেন, যিনি রাশিয়ায় ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রায় ১০ বছর কর্মরত ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, কূটনীতিবিদ হিসেবে তার আগের আর পরের প্রজন্ম বেশ সফল হলেও নিজের আমলে তিনি ততটা সফলতা দেখাতে পারেননি। সম্ভবত রাজনীতির চাইতে সাহিত্যের প্রতিই তার ঝোঁক বেশি ছিল।

যাহোক, পারস্য থেকে শেষবারের মত ইংল্যান্ডে আসার পরে তিনি তার দ্বিতীয় ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন। এরপর ১৮২০ সালে লন্ডনে হ্যারিয়েট গ্রেভিল নামক এক নারীকে বিয়ে করেন মোরিয়ার। কয়েক বছর পরে ১৮২৪ সালে তার প্রথম উপন্যাস ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান’ প্রকাশিত হয়। একই বছর তাকে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা হিসাবে মেক্সিকোতে পাঠানো হয়।

প্রাচ্য সম্পর্কে আবছা ধারণা রাখা ইংল্যান্ডবাসীর কাছে অল্পদিনেই এই উপন্যাস জনপ্রিয় হতে শুরু করে। সমালোচকদের অনেকে এই উপন্যাসে ১৮ শতকের বিখ্যাত ফরাসি উপন্যাস L’Histoire de Gil Blas de Santillane (‘দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ জিল ব্লা অফ স্যান্টিলান’) এর ছায়া দেখেছেন। অনেকের মতে, মোরিয়ার এই উপন্যাসে মূলত জিল ব্লা’কেই ধরে এনে পারস্যে বসিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতে মোরিয়ার নিজেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রাচ্যের মানুষদেরকে বুঝতে হলে তাদের উপরে জিল ব্লা’র মতই একটা বই লিখতে হবে।

তবে খেয়াল রাখা দরকার, জিল ব্লা’র মত লেখাকে সাধারণত পিকারেস্ক (Picaresque) ঘরানার উপন্যাস বলা হয়। ‘পিকারেস্ক’ শব্দের উৎপত্তি স্প্যানিশ ‘picaresca’ থেকে, যার অর্থ ধূর্ত বা পাজি। গদ্য কথাসাহিত্যের এই ধারায় নায়ক সাধারণত কিছুটা প্রতারক বা সামাজিকভাবে নিম্ন শ্রেণীর হয়, যাকে বলা হয় ‘পিকারো’। পিকারো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন ঘটনার মুখে পড়ে। আর সেসব ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে থাকে। এ ধরনের উপন্যাসে দেখানো হয়, অসৎ আর ভণ্ড মানুষ দিয়ে ভরা সমাজে পিকারো তার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে টিকে আছে। নৈতিকতা বিবেচনায় তার চরিত্র কিছুটা সন্দেহজনক হলেও সে কৌশলী আর বাস্তববাদী হয়। হাস্যরস ও স্যাটায়ার এ ধরনের সাহিত্যের মূল দুটি উপাদান। ‘পিকারেস্ক উপন্যাস’ পরিভাষাটির জন্ম ১৮১০ সালে। তবে ১৫৫৪ সালে প্রকাশিত স্প্যানিশ উপন্যাস ‘লাজারিয়ো দে তোর্মেস’ (Lazarillo de Tormes)-কে প্রথম সার্থক পিকারেস্ক উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হাজি বাবা উপন্যাসের মূল চরিত্রকেও ‘পিকারো’ হিসাবে কল্পনা করা যায়, যে কখনো ধূর্ত, কখনো নীতিভ্রষ্ট, আবার কখনো নিরীহ ও বুদ্ধিমান। উপন্যাসের প্রতিটা পরিচ্ছেদে হাজি বাবা নতুন সব সমস্যার মধ্যে পড়ে, নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, শেষে আবার নতুন এক দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। চতুর, সুযোগসন্ধানী এবং ভাগ্যবান হাজি বাবা সময় ও সুযোগ বুঝে নিজের পেশা আর ব্যক্তিত্ব পাল্টে ফেলে। কৌশল আর ছলনা ব্যবহার করে আদায় করে নেয় নিজের সুবিধাগুলি।

যেমন, জিল ব্লা’কে তৎকালীন স্পেনের পরিস্থিতির সাথে বিচার করলেই এই উপন্যাসের রস আস্বাদন করা যাবে। মোরিয়ারের উপন্যাসেও হাজি বাবা রসাত্মক ভঙ্গিতে তার জীবনে ঘটা নানান ধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে থাকে। তবে লেখক যাদের কথা মাথায় রেখে উপন্যাস লিখেছেন, সেই পাঠকরা ছিল মূলত ইংল্যান্ডের মানুষ। যাদের প্রাচ্যের প্রায় কোনো দেশ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। যেহেতু ব্রিটিশ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে তিনি উপন্যাস লিখেছেন, তাই পারস্যের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। অর্থাৎ জিল ব্লা’র মত একটা উপন্যাস লিখলেও প্রেক্ষাপট হিসাবে সেই সময়ের পারস্যের কতটা বাস্তব চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

তবে লেখক বাস্তবের সাথে সংযোগ ঘটানোর অনেক চেষ্টাই করেছেন। এই উপন্যাসে হাজি বাবার কাহিনী শুরু হওয়ার আগে লেখক একটা চিঠির মাধ্যমে সেই সময়ের ইংল্যান্ডের সাথে পারস্যের যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন।

‘প্যারেগ্রিন পার্সিক’ ছদ্মনামে লেখা চিঠির মাধ্যমে পাঠকদের তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে হাজি বাবার নিজ হাতে লেখা জীবনকাহিনীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। চিঠিতে লেখা বিভিন্ন স্থান আর ব্যক্তির সম্পূর্ণ বর্ণনাই তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নিয়েছেন। সেখানে যেমন তিনি ক্লদ আলেক্সান্দ্রে দ্য বোনেভালের মত সেই সময়ের বাস্তব কিছু চরিত্রের উদাহরণ দিয়েছেন, তেমন কিছু চরিত্রের নাম গোপন করেছেন আর নাম পাল্টেও দিয়েছেন। এমনকি চিঠিটাতে লেখক বাস্তবে যেভাবে পারস্যে গিয়েছেন, তেমনভাবেই ঘটনার বর্ণনা লিখেছেন। ফলে বাস্তবের সাথে যে অনেকেই মিল খুঁজে পাবে, এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। যেমন, উপন্যাস প্রকাশের পরে মোরিয়ারের সাথে প্রথমবার ইংল্যান্ডে আসা মির্জা ফিরুজ নাকি অনেক দুঃখের সাথে তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে লিখেছিলেন:

“What for you write “Hajji Baba” sir? King very angry, sir. I swear him you never write lies; but he say, yes—write. All people very angry with you, sir. That very bad book, sir. All lies, sir. Who tell you all these lies, sir?”

অর্থাৎ, “আপনি ‘হাজি বাবা’ কেন লিখলেন স্যার? এই বই নিয়ে আমাদের সম্রাট অনেক রেগে গিয়েছেন। আমি তাকে শপথ করে বলেছি, আপনি কখনও মিথ্যা লেখেন না। তবে সম্রাট বলেছেন আপনি মিথ্যাই লিখেছেন। সবাই অনেক রেগে রয়েছে। বইটা অনেক খারাপ স্যার। এখানে লেখা সবই মিথ্যা। এসব মিথ্যা আপনাকে কে বলেছে স্যার?”

বোঝাই যাচ্ছে, পারস্যের মানুষদেরকে হাসির পাত্র করাটা অপমান হিসাবেই নিয়েছে অনেকে। মির্জা ফিরুজ সেই চিঠিতে নাকি লিখেছিলেন যে, বইটাতে তার সম্পর্কেও লেখা হয়েছে। আর চিঠির উত্তরে মোরিয়ারও নাকি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিই ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন: “অবশ্যই হাজি বাবার সব মিথ্যা, যেমনটা সহস্র এক আরব্য রজনী বা পারস্যের অন্যান্য গল্পের বই মিথ্যা। তবে সেইসব নিয়ে কেউ রাগ না করলে আমার ওপরে কীসের রাগ?”

এইসব চিঠির পিছনে তেমন কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। তবে তৎকালীন পারস্যের একজন মন্ত্রী উপন্যাস প্রকাশের পরে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। হতে পারে, সেই মন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই মির্জা ফিরুজের নামে ইংল্যান্ডের কোনো এক পত্রিকায় এই চিঠিগুলি প্রকাশ করা হয়।

তবে ১৮৯৫ সালে ম্যাকমিলান পাবলিশার্স থেকে ছাপা এই উপন্যাসের একটা মুদ্রণে লর্ড কার্জন দীর্ঘ একটা ভূমিকা লেখেন। ভূমিকাটা এই মুদ্রণেই প্রথম লেখা হয়েছিল নাকি আগের কোনো মুদ্রণে লেখা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কার্জন অবশ্য তখনও লর্ড খেতাব পাননি। তবে এর কয়েক বছর পরেই কার্জন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কার্জন তার ভূমিকায় মির্জা ফিরুজকে পাঠানো মোরিয়ারের উত্তরের ব্যাপারে কিছুই লেখেননি। তবে মির্জার চিঠিটাকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন। সেই চিঠিতে মোরিয়ারের উদ্দেশ্যে মির্জার লেখা একটা বিনয়সূচক লাইনকে তিনি খুব বাজেভাবে পারস্যের জনগণের নিকৃষ্টতার প্রমাণ হিসাবে দেখিয়েছেন। লাইনটা হল:

“Persian people very bad people, perhaps, but very good to you, sir.”

অর্থাৎ (ভাবার্থ অনুসারে), “পারস্যের মানুষ খারাপ হতে পারে, তবে আপনার সাথে তো তারা ভাল আচরণই করেছিল স্যার।”

কার্জন বোঝাতে চেয়েছেন, এর মাধ্যমে পারস্যের মানুষরা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তারা জাতিগতভাবে খারাপ। শুধু এই লাইনই না, সম্পূর্ণ ভূমিকার কোথাও এশিয়ার কোনো জাতির ব্যাপারে বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই লেখা হয় নাই। কার্জন মূলত সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারস্য, তুরস্ক, আর্মেনিয়া সহ এশিয়ার নানান জাতির মানুষদেরকে ধোঁকাবাজ, ভীতু, বোকা বা মিথ্যুকের মত খারাপ সব দোষে দোষী করেছেন। তিনি এমনকি পারস্যের মানুষদেরকে ‘half-civilised’ বা অসভ্য আর দাসের জাতি হিসাবেও কটাক্ষ করেছেন। একমাত্র প্রশংসা হিসাবে শুধুমাত্র শিখ সাম্রাজ্যের নেতা রণজিৎ সিং, যিনি ব্রিটিশ দরবারে কোহিনূর হীরা উপহার হিসবে দিয়েছিলেন, সেটার কথা উল্লেখ করতে গিয়েই তিনি তার পদবী ‘লায়ন অফ দ্য পাঞ্জাব’ লিখেছেন।

উপন্যাসটা যত হাস্যরসাত্মকই হোক না কেন, কার্জন লিখেছেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যেই প্রাচ্যের মানুষদের সত্যিকার পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি লিখেছেন, ‘Hajji Baba is a Persian of the Persians’, অর্থাৎ পারস্যের সাধারণ মানুষদের চরিত্র একেবারে হাজি বাবার মতই। অবশ্য এর জন্যে মোরিয়ারও দায়ী। কারণ বইয়ের শুরুতেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রাচ্যের মানুষদের চরিত্র বোঝার জন্যে হাজি বাবার মত প্রাচ্যের কারো জীবনী পড়া প্রয়োজন।

কার্জনের সেই ভূমিকা পড়লে বোঝা যায়, সেই সময়ে ইংল্যান্ডের কিছু মানুষও এই উপন্যাসের বিরোধিতা করেছিল। তাদের দাবি ছিল, এই লেখায় পারস্যের মানুষদের সম্পর্কে শুধু বিষোদগারই করা হয়েছে। কার্জন তাদের ব্যাপারে লিখেছিলেন যে, তারা মূলত প্রাচ্যের মানুষদের প্রতি নিজেদের অনুগ্রহ থেকেই এমনটা দাবি করছে আর বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো ধারণাই নেই।

অবশ্য কার্জন যেসব কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন, মোরিয়ার তার অনেক কথাই যেন অস্পষ্ট করে লেখার চেষ্টা করেছেন। মূল কাহিনীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্যে উপন্যাসের শুরুতে লেখা চিঠিটাতেই তিনি কিছুটা ঘুরিয়ে লিখেছেন যে, প্রাচ্যের মানুষরা যেন ক্ষয় হতে থাকা একটা জাতি। আবার সেখানে প্রসঙ্গক্রমে ইতালিয়ান এক হাতুড়ে চিকিৎসকের কথা এসেছিল। মানবদেহ সম্পর্কে সেই হাতুড়ে চিকিৎসক মোটামুটি কিছুই জানত না। শুধুমাত্র সে ইউরোপিয়ান হওয়ার কারণেই তুরস্কের মানুষরা তার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসত। তিনি ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, তার ভুল চিকিৎসায় অনেকে মারাও গিয়েছে। তবে চিঠিতে লেখক (বা ছদ্মনামে প্যারেগ্রিন পার্সিক) যখন তার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি সেই হাতুড়েকে একবারও চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ করতে বলেন নাই। বরং সেই হাতুড়ে যে ‘ইনশাল্লাহ’ আর ‘মাশাল্লাহ’ দুইটা শব্দ বলে তুরস্কের মানুষদের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে বোকা বানাত, সেই বিষয়টাই তিনি যথেষ্ট মজার ছলে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

অবশ্যই এটা স্যাটায়ার। আর কাল্পনিক একটা চিঠির মধ্যে কারো জীবনের দাম দেওয়া না দেওয়াতে কিছুই যায় আসে না। তবে প্রথমত সেই চিঠির বেশিরভাগ অংশেই লেখক তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা লিখেছেন। দ্বিতীয়ত একই ধরনের ঘটনা যদি ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে লেখা হত, তাহলে সেটা কতটা মজার হত, সেটাও চিন্তা করার বিষয়।

ইংরেজ বা ইউরোপিয়ানরা এশিয়াজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈচিত্র্যময় নানান জাতির মানুষদেরকে এককথায় ওরিয়েন্ট বা প্রাচ্যের চশমা দিয়ে দেখেছিল। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নাই যে, এই উপন্যাসের লেখকও তাদেরকে মোটামুটি একইরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

পারস্যের ধর্ম বা জাতীয় আচার আচরণ সম্পর্কে তিনি যেমনটা ভেবেছেন, অনেক জায়গাতে তেমনটাই লিখেছেন। তবে বলাই বাহুল্য তার ধারণা অসম্পূর্ণ ছিল। যেমন প্রাচ্যের মানুষদের লেখা বই পড়েও যে প্রাচ্য সম্পর্কে বোঝা যায় না, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক চিঠির মধ্যে ‘দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য থ্রি ক্যালেন্ডার্স’ নামে আরব্য রজনীর একটা গল্পের উদাহরণ দিয়েছিলেন। উপন্যাসটা লেখার বহু বছর আগেই আরব্য রজনীর গল্পগুলি ইংরেজি সহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। যাহোক, চিঠিটার এক পর্যায়ে লেখা হয়েছে যে, প্রাচ্যের মুসলমান শাসিত বিভিন্ন শহরে যে মদ নিষিদ্ধ, সেই বিষয়টা জানা না থাকলে গল্পটার একটা দিক বোঝা সম্ভব না। তবে এর চাইতেও বড় উদাহরণ যে গল্পটার নামের মধ্যেই আছে, তিনি সেটার উল্লেখ করেননি। এই গল্পে মূলত ৩ জন কালান্দার (ফার্সি শব্দ) বা সন্ন্যাসীর কাহিনী বলা হয়েছে। অথচ ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় ‘কালান্দার’ এর অর্থ ধরতে না পেরে সরাসরি ‘ক্যালেন্ডার’ লেখা হয়েছে। আজ পর্যন্ত গল্পটা ‘দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য থ্রি ক্যালেন্ডার্স’ নামেই বেশি পরিচিত। এই ব্যাপারটা লেখকের জানা থাকলে হয়ত তিনি উদাহরণ দেওয়ার জন্যে গল্পের ভেতর পর্যন্ত যেতেন না।

উপন্যাসটি প্রকাশের পর লেখক আরো কয়েকটি উপন্যাস লেখেন, যার সবগুলিই প্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসগুলি হল এই বইয়ের সিক্যুয়েল ‘দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান ইন ইংল্যান্ড’ (১৮২৮), ‘যোহরাব দ্য হস্টেজ’ (১৮৩২), ‘আয়শা দ্য মেইড অফ কার্স’ (১৮৩৪) এবং ‘দ্য মির্জা’ (১৮৪০)। তবে এগুলির মধ্যে ‘দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান’, অর্থাৎ এই উপন্যাসটাই সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল।

১৮২৯ সালে বিখ্যাত স্কটিশ সাহিত্যিক ওয়াল্টার স্কট উপন্যাসটির সপ্রশংস ভূমিকা লিখেছিলেন। উপন্যাসটির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত আমেরিকান চলচ্চিত্র ‘দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা’ মুক্তি পায় ১৯৫৪ সালে। প্রায় ৮ লাখ ডলার খরচ করে বানানো ৯৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের সিনেমাটি বেশ ব্যবসাসফল হয় এবং আয় করে নেয় ২০ লাখ ডলার।

উপন্যাসটার একটা মুদ্রণে এক সময়ের বিখ্যাত গ্রাফিক আর্টিস্ট এবং চিত্রকার হ্যারল্ড রবার্ট মিলার ৪০টি ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড বা রুডইয়ার্ড কিপলিঙের মত বিখ্যাত অনেক লেখকদের বইয়ে তিনি ইলাস্ট্রেশন করেছেন। যদিও ‘অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাজি বাবা অফ ইস্পাহান’ এর জন্যে করা তার ইলাস্ট্রেশনগুলি খুব ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার সময় সেগুলিও সংযোজন করা হবে অনুবাদ উপন্যাসে।

১৮৪৯ সালের ১৯ মার্চ ইংল্যান্ডের ব্রাইটনে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ করেই মারা যান উপন্যাসের লেখক জেমস মোরিয়ার। সময়ের সাথে সাথে উপন্যাসের খ্যাতিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। বর্তমানে খুব কম মানুষই একটা সময়ে ইংল্যান্ডে প্রচুর জনপ্রিয়তা পাওয়া এই উপন্যাসের ব্যাপারে জানে।

উপনিবেশের সময়ে পারস্যের প্রেক্ষাপটে একজন ইংরেজের লেখা উপন্যাস হিসাবে এর সাহিত্যমূল্য অনেক। উপন্যাসটা পড়তে গিয়ে হাজি বাবার মজার ঘটনাগুলি উপভোগ করা ছাড়াও চাইলে সেই সময়ের ইংরেজ বা পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্যকে দেখা যাবে।